【保存版】小説本文におすすめのフォントとは?実例つきでやさしく解説

小説の同人誌を作る際、気になるのが本文フォントではないでしょうか?

この記事では、自分で実際に小説本を10冊以上作ってきた私が、フリーフォントから有料フォントまで、小説本文での組みイメージについて画像付きで紹介していきます。

小説本文で使用されるフォントは明朝体が基本

本文フォントを紹介していく前に、前提としてフォントの種類を簡単に説明していきます。

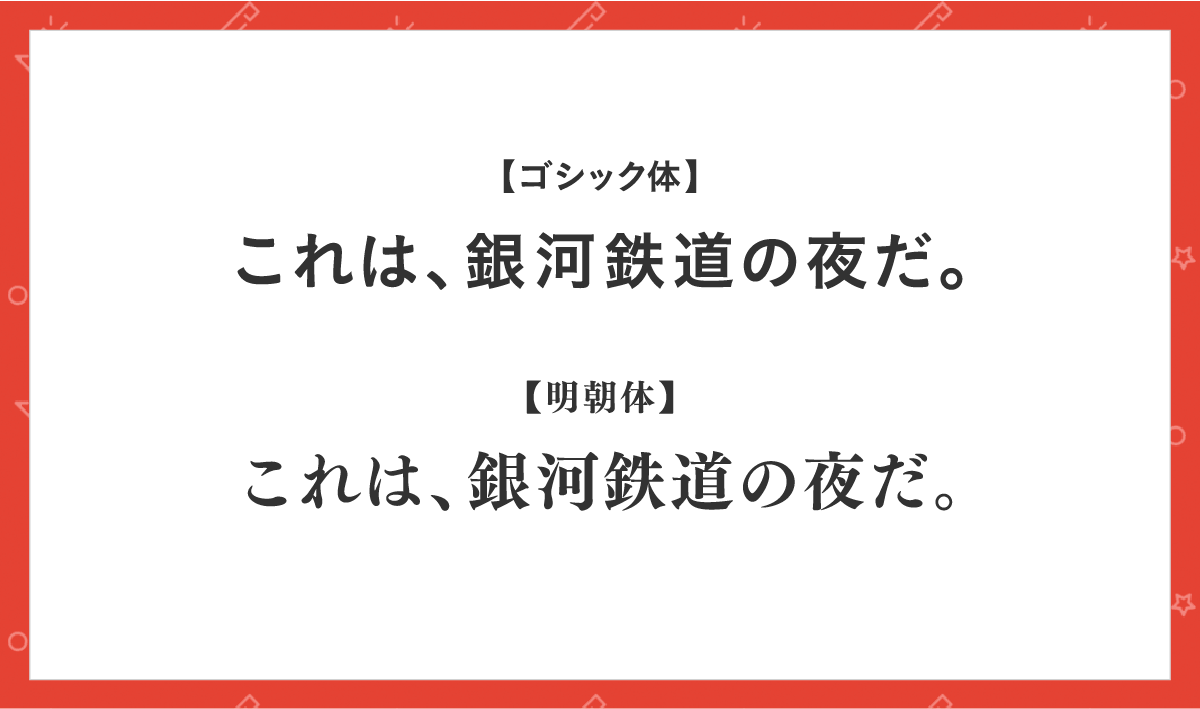

フォントには、線の太さがほぼ均一で視認性に優れる「ゴシック体」と、線が細く可読性に優れる「明朝体」があります。

小説本文など、縦書きの印刷物で使用されるのは基本的に、上記2種のうち後者の「明朝体」です。

市販の文庫本でも、縦書きの本文は明朝体で印刷されていますよね。

よって、特にこだわりがなければ、本文フォントでは明朝体を選ぶことをおすすめします。

小説本文フォントの選び方とは?

次に、小説本文フォントの選び方ですが、結論から言うと、「自分の手の届く範囲で、自分の本文の雰囲気に合ったフォントを選ぶ」ことをおすすめします。

手の届く範囲のフォントとは?

「手の届く範囲で」とは、フォントにも無料のものと有料のものがあるためです。

たとえば、ハヤカワ文庫から出版されている小説の多くで目にすることができ、レトロ系の独特の雰囲気から小説本文での人気が高い「イワタ明朝体オールド」は、買い切りで約16,000円します。

この値段を安いと思うか高いと思うかは人それぞれですが、趣味の同人誌で小説本を1冊だしてみたい、というレベル感であれば手を出しにくい、と思われる方も多いかと思います。

個人的には、はじめての1冊であればフリーフォントの選択をおすすめします。

予算的にも手探りの状況である場合が多いと想定されることと、初めての本作りで小説本文フォントの精緻なニュアンスに気を使えるかというと、それどころではないことが想定されるためです。

■参考記事

【保存版】同人誌制作に使える!おすすめの日本語フリーフォントまとめ

一方で、何冊も小説本を出してきて、不定期でも今後、小説本を出していく予定がある場合は、思い切って自分の好きな雰囲気の有料書体を購入するのも手です。

よって、まずは自分の状況を見つめた上で、どのフォントを選択するか決めることをおすすめします。

■参考記事

【保存版】一段上のクオリティを!おすすめの有料日本語フォントまとめ

自分の本文の雰囲気に合ったフォントとは?

次に、「自分の本文の雰囲気に合う」フォント選びについてですが、これは、自分の書く文章のジャンルや雰囲気に合わせたニュアンスを持つ書体を選ぶということです。

たとえば、書いているジャンルがクラシカルなものであれば、伝統的な雰囲気を醸し出す前述の「イワタ明朝体オールド」などが合いそうです。

一方で、特にイメージの指定はなく、表情をつけずに読んでもらいたい、ということであれば、現在市販書籍の本文書体でもっともよく使われる書体のひとつである「リュウミン」などが良さそうです。

有名どころだと、ハリー・ポッターの本文フォントがリュウミンですね。

フォント選びでは、フォントの見た目とそこから感じ取れる印象をもとに、自分の作りたい小説の雰囲気ともっともよく合いそうなフォントを選ぶことをおすすめします。

次の段落から実際に、フリーフォント・有料フォントそれぞれの、小説本文の組みイメージを紹介していきます。

フリーフォントの小説本文組みイメージ2種

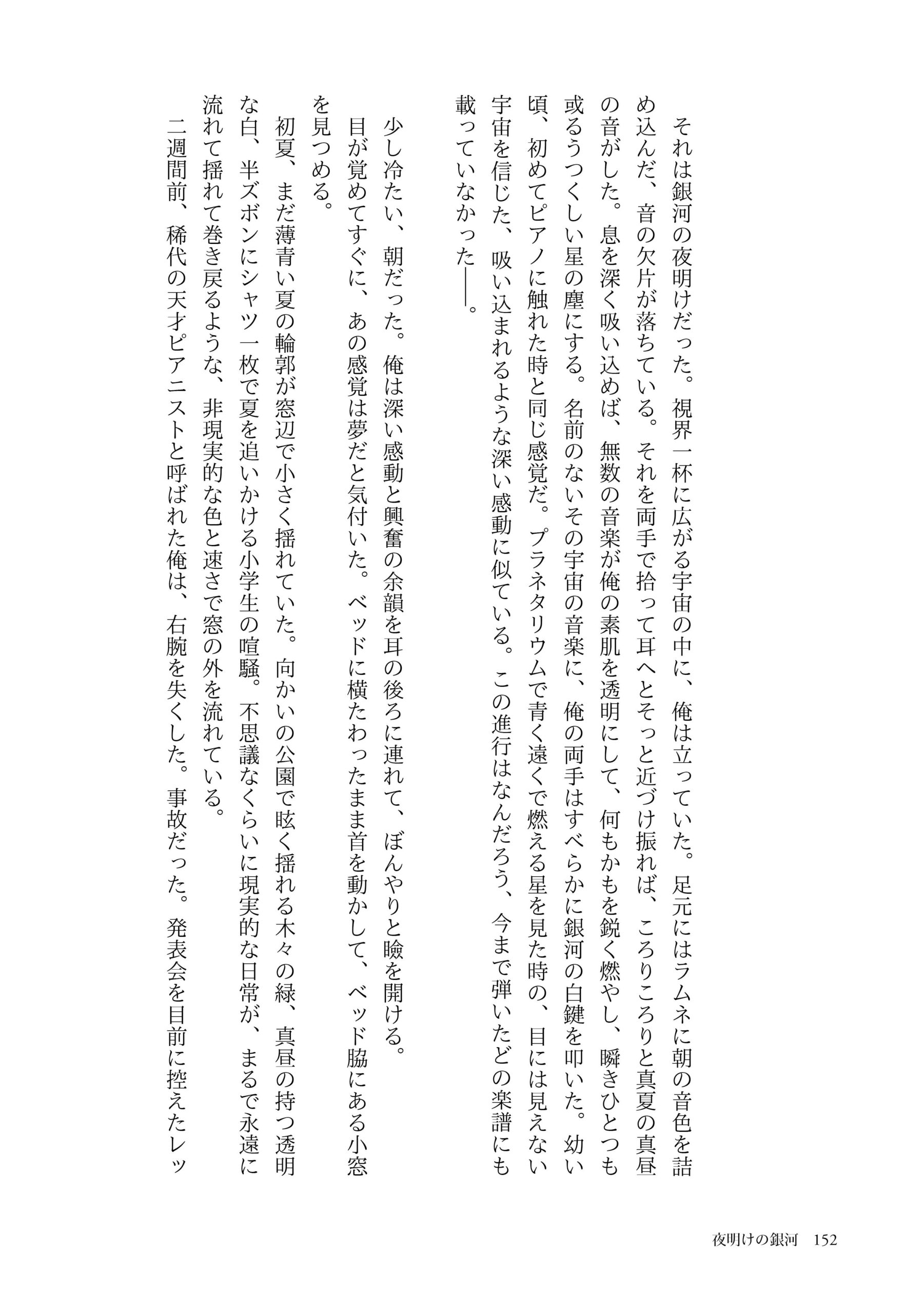

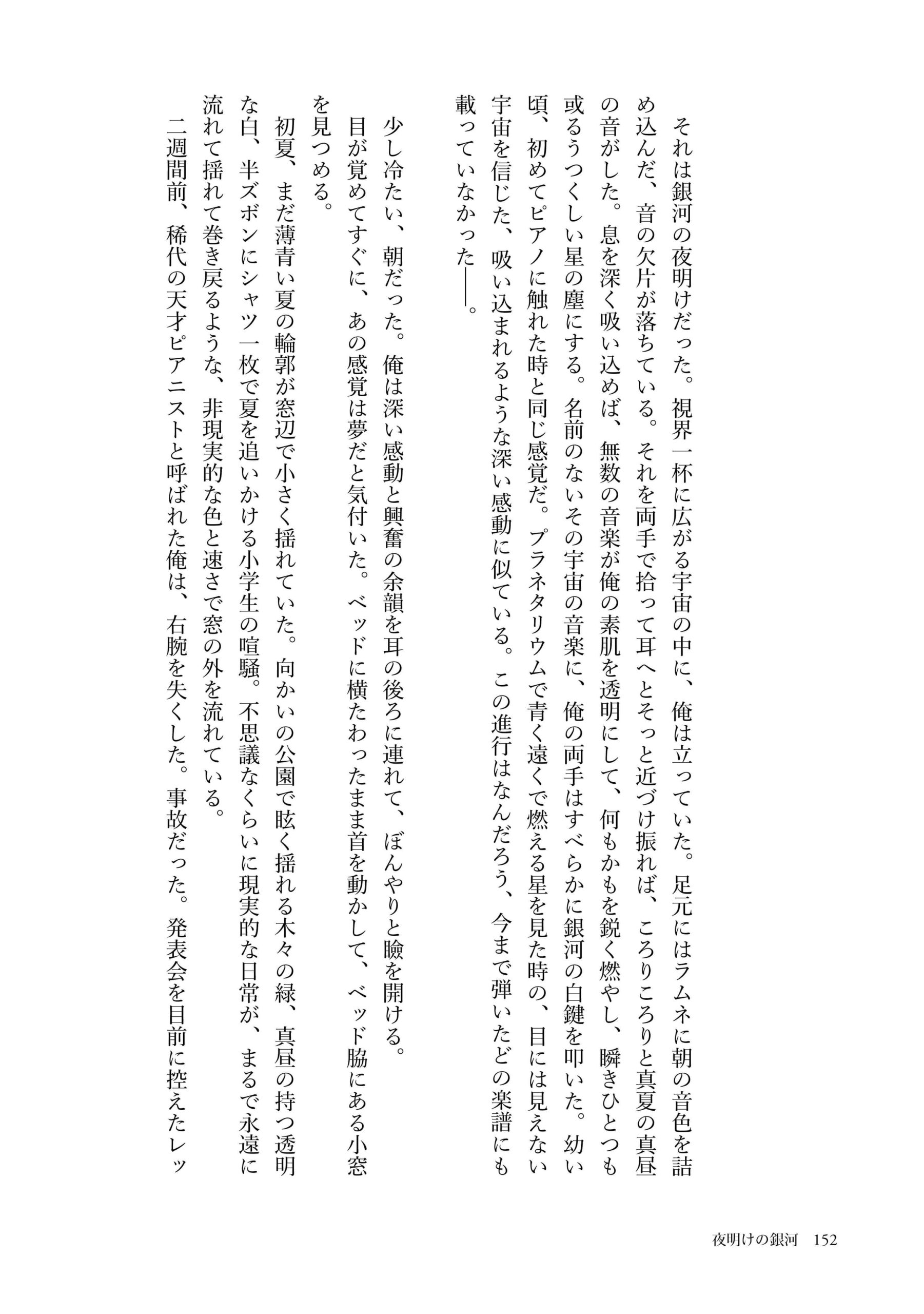

IPAeX明朝

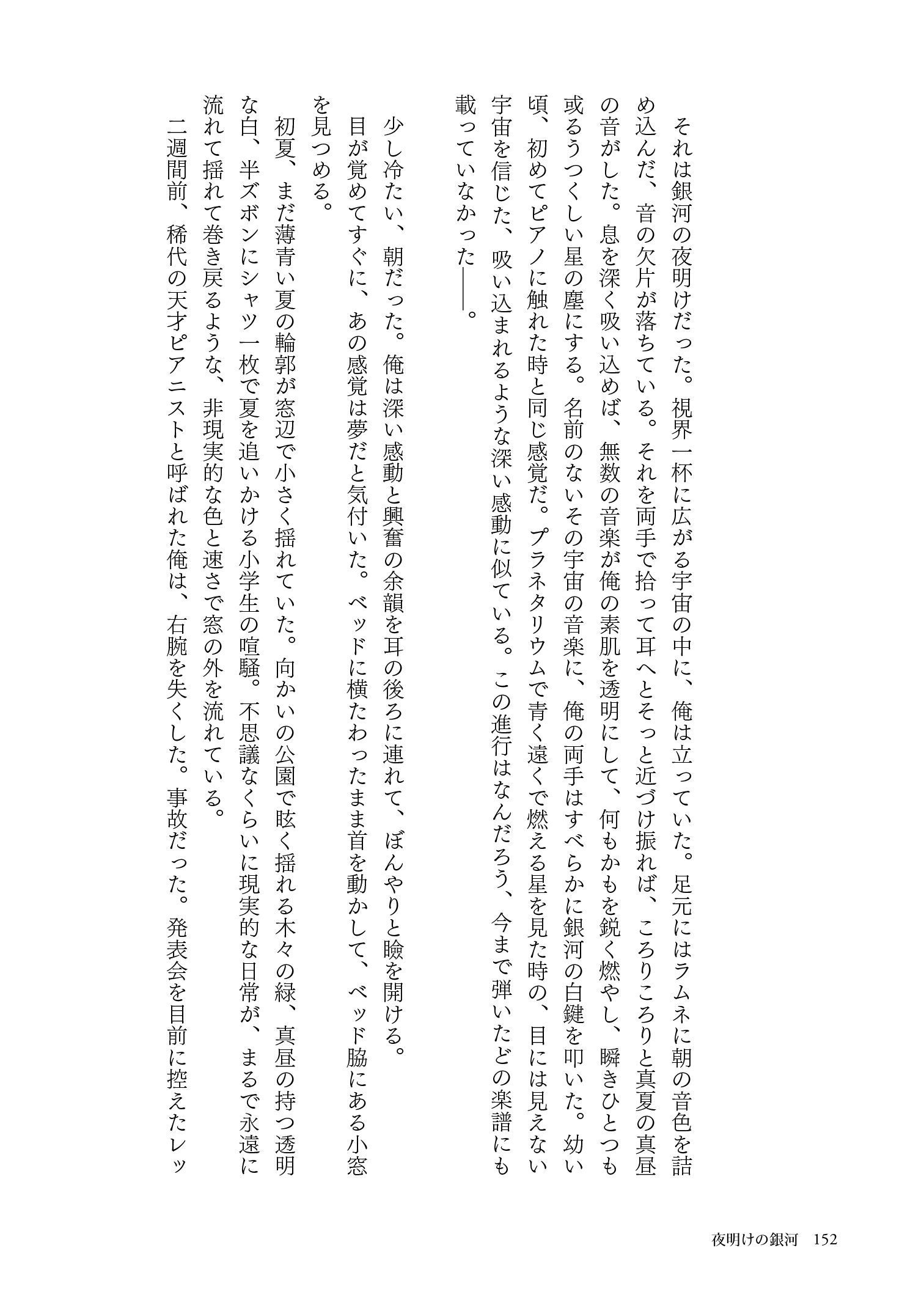

IPAex明朝の小説本文の組み見本です。

ニュートラルで癖の少ない佇まいで、フリーフォントの中では個人的にはかなりおすすめです。

■参考リンク

IPAex明朝の公式ダウンロードページ

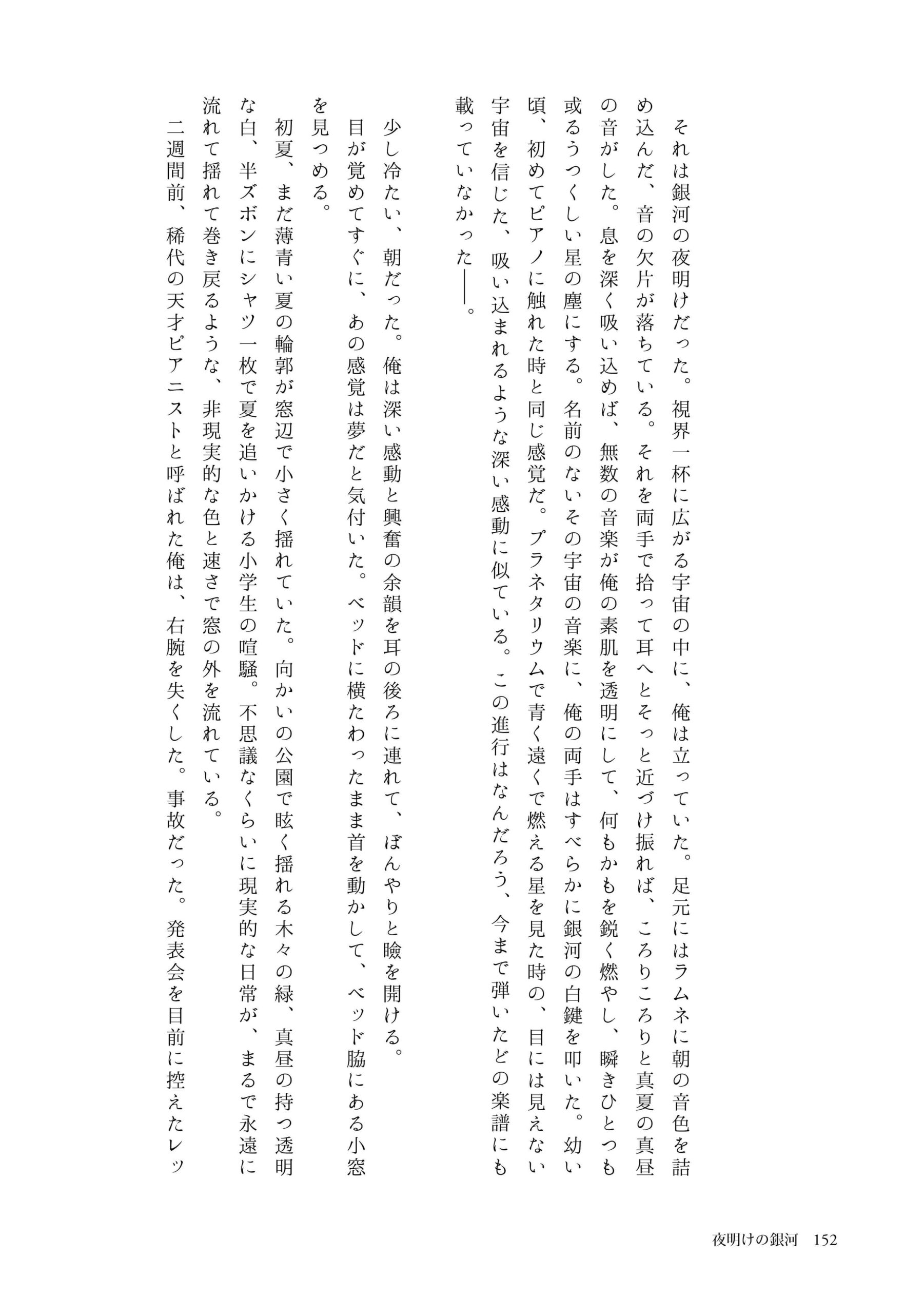

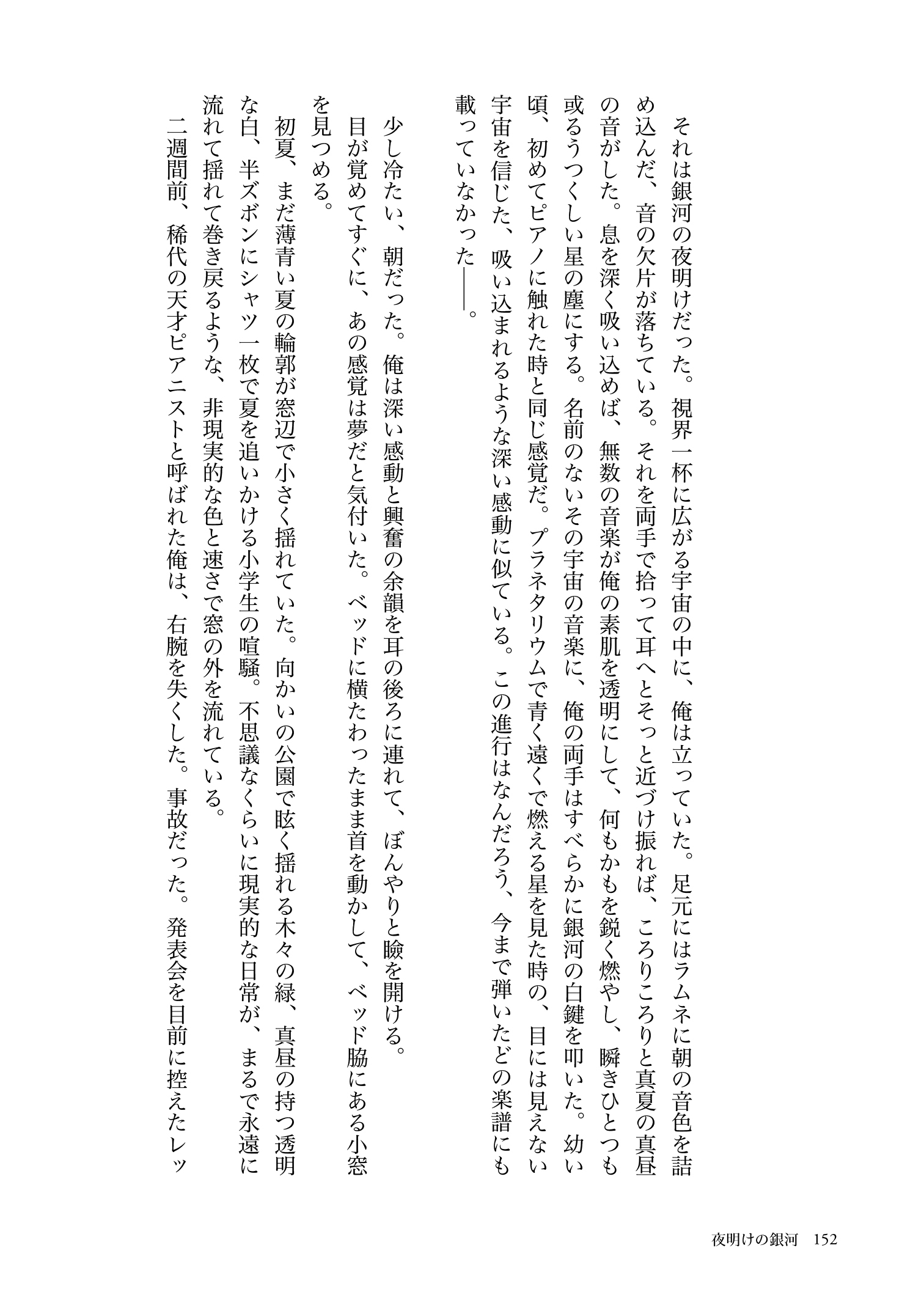

はんなり明朝

はんなり明朝の小説本文の組み見本です。

小ぶりでやさしくふわりとした、桜の花びらのような雰囲気のある書体です。

■参考リンク

はんなり明朝の公式ダウンロードページ

有料フォントの小説本文組みイメージ5種

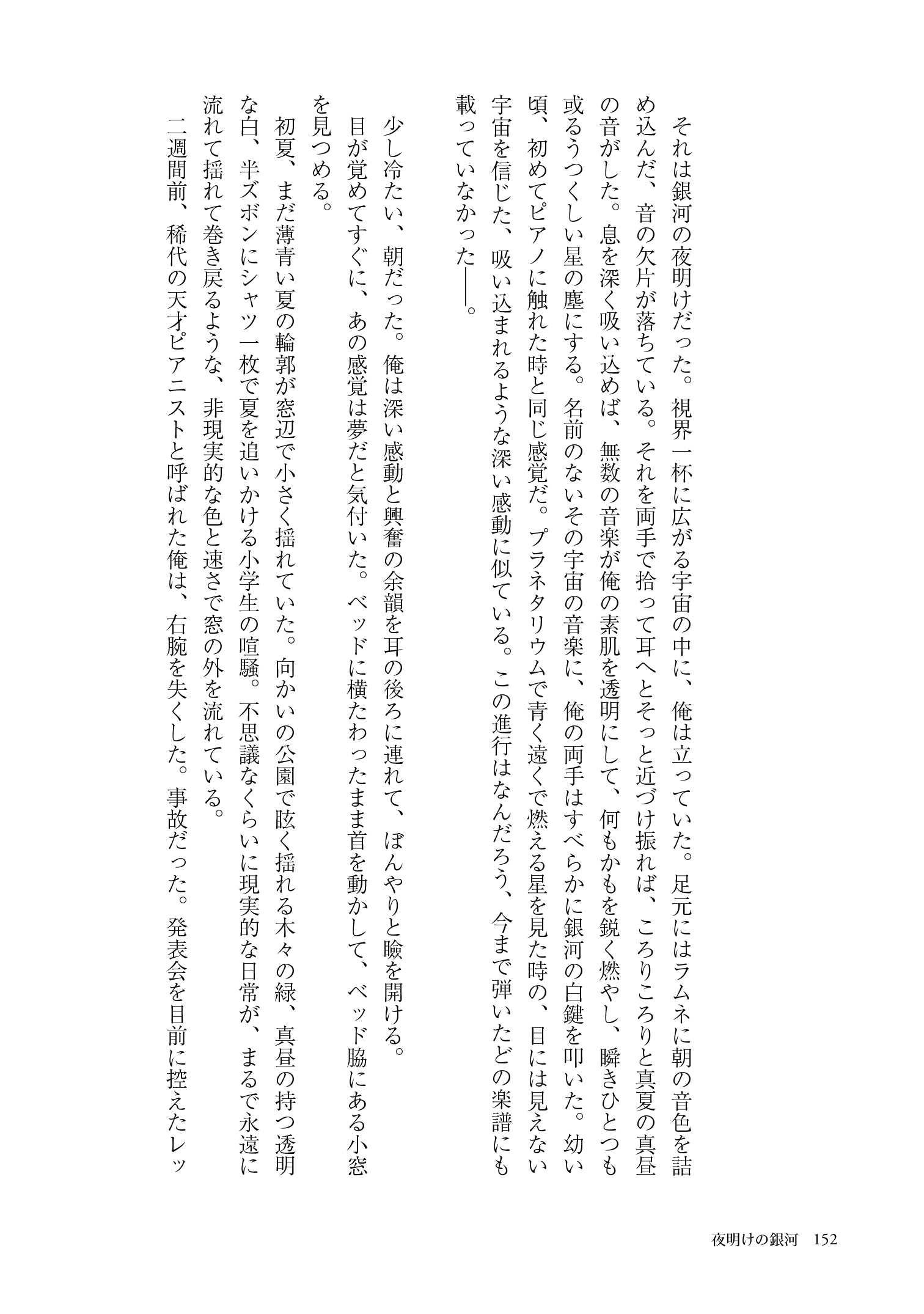

游明朝

遊明朝の小説本文の組み見本です。

「時代小説が組めるような明朝体」をキーワードに開発された書体です。

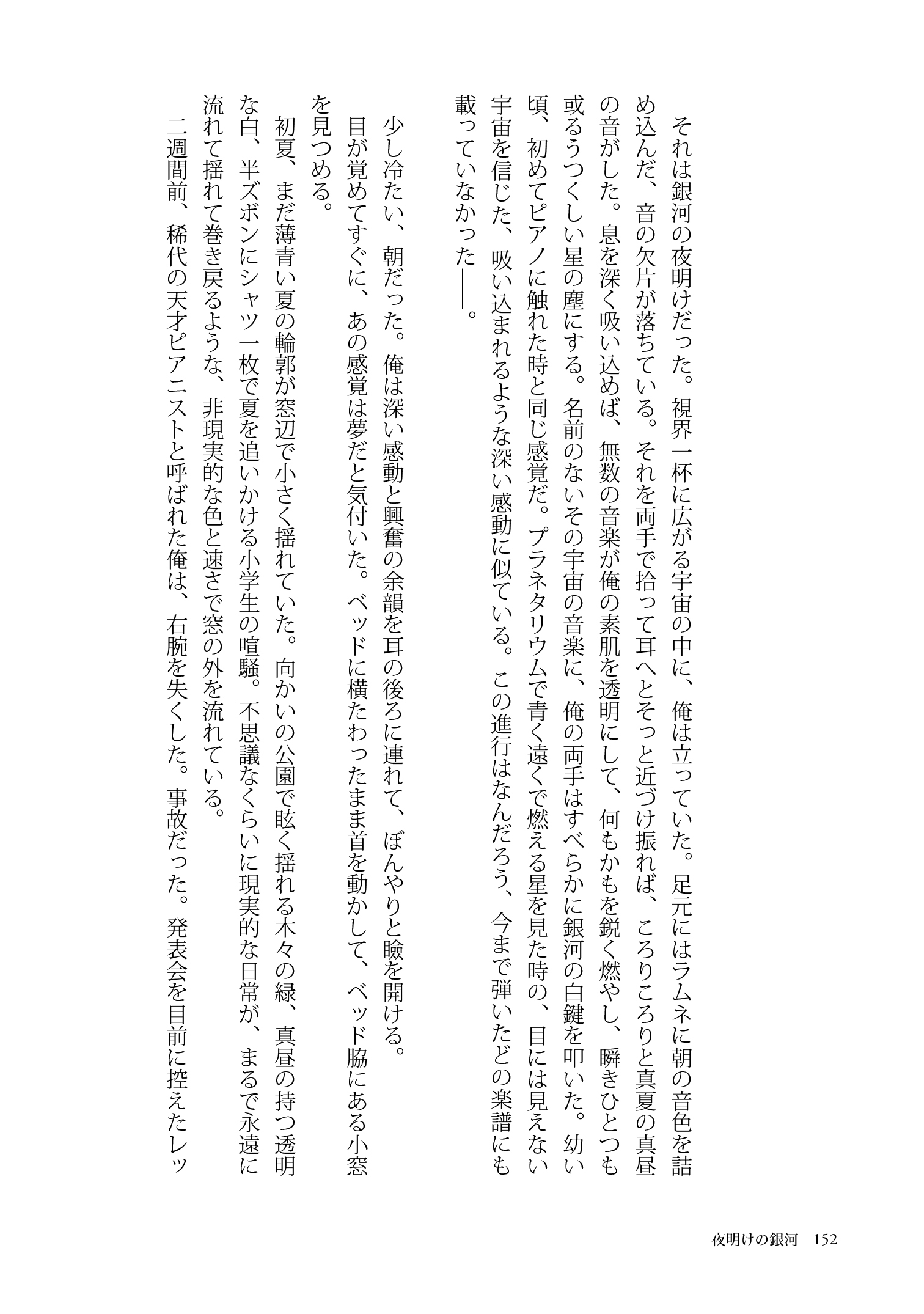

ヒラギノ明朝

ヒラギノ明朝の小説本文の組み見本です。

広告の見出しから本文まで幅広く使用できる、印象の明るい書体です。

リュウミン

リュウミンの小説本文の組み見本です。

森川龍文堂明朝体をベースに開発された、均整のとれた美しさを持つ書体です。

小塚明朝

小塚明朝の小説本文の組み見本です。

本文から見出しまでの幅広い用途に利用でき、やや丸みが強く、ひらけた印象を受ける書体です。

小塚明朝はAdobe Fontsに収録されている書体のため、PhotoshopやIllustratorなどのAdobe製品を利用していれば追加料金なしで使用することができます。

■参考リンク

小塚明朝のAdobe Fontsページ

筑紫明朝

活字に似た墨溜まりを感じさせるだけでなく、伸びやかな印象を受ける書体です。

フォント選び・フォント利用時の注意点

ここまで、「自分の手の届く範囲で、自分の本文の雰囲気に合ったフォントを選ぶ」ことを念頭に、該当書体における実際の本文組みイメージを紹介してきました。

自分のイメージに合うフォントを見つけた際、他に気をつけるべきことを以下にて紹介します。

①商用利用可能かどうか

フォントには上記でも紹介したように、無料で使用できるフリーフォントと有料で利用する有料フォントがあります。

そのうち、有料フォントは商用利用OKのフォントが多いですが、フリーフォントは商用利用はNGのものも少なくありません。

利用する際は必ず、書体ごとの利用規約を読み、商用利用しても問題ないかどうか確認することをおすすめします。

ちなみに、モリサワさんでの商用利用の定義は以下です。

印刷物での頒布

テレビ等でのテロップ・フリップ表示(映像等の表示も含む)

ゲームソフトでの表示および頒布

ビデオ、DVDでの表示および頒布

インターネットでの表示および頒布

印鑑、スタンプ等の作成および頒布

引用:モリサワ公式サイト

②等幅フォントかプロポーショナルフォントか

等幅フォントとプロポーショナルフォントという言葉を聞いたことはあるでしょうか。

「等幅フォント」とは、文字の持つ文字幅が同じフォントのことです。

一方で、「プロポーショナルフォント」とは、文字毎に文字幅が異なるフォントのことを言います。

一般的に、新聞や小説などの長い縦書きの文章は「等幅フォント」で組まれています。

各文字の文字幅が異なるプロポーショナルフォントよりも、文字ごとの間隔が変わらない等幅フォントの方が読みやすいためです。

わかりやすい例として、「MS 明朝」と「MSP 明朝」があります。

MSP 明朝の「P」は、「プロポーショナルフォント(Propotional font)」の「P」です。

よって、文字ごとに文字幅が異なるフォントです。

逆に、MS 明朝は「等幅フォント」になります。

同じ文字のかたちでも、種類によって文字幅が変わるため、見た目に変化が起きるのですね。

フォントを選ぶ際は、頭の片隅にこのことを意識しておけるとより良いかなと思います。

その他

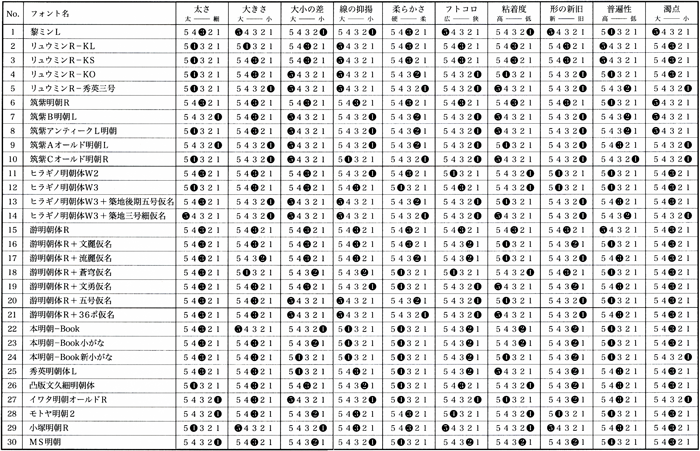

さらに気になる方は、プロ目線で書体の選び方について各フォントの大きさや太さを数値化し、丁寧に説明されているこちらの記事がおすすめです。

引用:あなたは今、どんな書体で読んでいますか?/鳥海修【後編】 神楽坂ブック倶楽部イベントレポート

■参考記事

あなたは今、どんな書体で読んでいますか?/鳥海修【後編】 神楽坂ブック倶楽部イベントレポート

組版の数値設定や細かな文章作法に興味がある方は、以下の本もおすすめです。

『タイポグラフィ08 書体の選び方・組み方・見せ方』では、原寸大の本文組版を見ながらどのような意図でどのような処理をしたかの説明が見られたり、タイトルをまとまりよく見せるための組み方のコツなどを学べます。

『タイポグラフィ09 美しい本と組版』では、ブックデザイナーの方のインタビューから本文組みのコツを学べたり、新潮社の組版ルールを具体的な本文書体やフォントの大きさ含めて知ったりすることができます。

まとめ

ここまで、実際の小説本文組みイメージや、気をつけるべきポイントについてご紹介してきました。

まとめると、

- 様々なフォントをまずは知り、印象を覚える

- フォント選びにおける注意すべき点をおさえる

- 自分の物語のイメージに合う書体を予算の中で選ぶ

上記3点をおさえるイメージで本文書体は選んでいけると良いのかなと思います。

また、InDesignで小説本文の具体的な組み方については以下の記事で紹介しておりますので、気になる方はぜひ、読んでみていただけたら嬉しいです。

■参考記事

InDesignで小説本の組版を作る方法とは?実例付きでやさしく解説

この記事を読まれた方にとって少しでも、本文書体選びがワクワクするきっかけになればとても嬉しいです!